2023级专业考察课程组全体师生合照

前沿:在秋意渐浓的十月,广州华商学院创意与设计学院2023级视觉传达设计专业、环境艺术设计、产品设计专业共203名师生踏上了为期十二天的云南专业考察之旅。师生团队依次探访昆明、大理、沙溪古镇与丽江等地,围绕“民族艺术与视觉文化”主题,开展了一场融合行走、记录与创作的专业课程实践。

本次《专业考察》作为视觉传达设计专业的核心课程,旨在引导学生深入民族艺术现场,拓展审美视野,激发创作灵感。行程中,同学们不仅走访了喜洲古镇的严家侯庐民居、周城璞真扎染坊、大理白族自治州、沙溪古镇、丽江、以及昆明云南省博物馆等多个富有民族特色的地点,还通过实地调研,系统性地接触了云南地区多样的服饰纹样、传统扎染技艺、东巴文字、瓦猫文化、民间甲马与刺绣工艺等视觉资源。

课程设置了丰富的实践环节与创作任务。出行前,同学们已以“纹样与特色元素提取”为前置课题进行资料搜集与构思准备;考察过程中,则围绕不同主题展开深度记录与创作实践,包括对东巴文字的图形化再设计、瓦猫形象的插画转化、扎染工艺的当代运用等,鼓励每位同学结合个人兴趣,将采风所见转化为一套完整、创新的视觉作品。

在教师团队的引导下,同学们不仅用镜头捕捉了丰富的视觉素材,更通过手绘、刺绣、布艺等多种媒介,尝试将白族、纳西族等民族元素融入现代设计语言中,展现出跨界融合的创作潜力。

此次云南之行不仅是一次视觉的采撷,更是一场文化的浸润。同学们在真实场景中理解多民族艺术的造型语言与精神内涵,在行走中完成从课堂知识到设计实践的跨越,真正实现了“在风景中学习,在文化中创作”。

PART 01

在沙溪,我们遇见的不仅是保存完好的古集市,更是一群用创意与热忱为其注入当代生命力的“守护者”。本次考察最珍贵的环节,便是与「茶马古道」品牌主理人李婉琳女士展开的一场关于品牌、文化与市场的深度对话。

对话主理人李婉琳

一、核心理念:“做让人想买单的文创”

“我们做的,必须是客户想买单、能卖得出去的产品。”——李婉琳的开场白,简单、直接,却道破了文创产品商业化生存的核心。在她看来,文化内涵是文创的“根”,但市场需求与商业价值是其能够持续生长的“阳光与水”。真正的成功,是实现文化与商业的双赢,让美好的文化通过消费融入更多人的日常生活。

二、品牌故事:一场跨越三十年的青春接力

“古老的,正年轻。”——这不仅是「茶马古道」的品牌定位,更是其生动的实践。

李婉琳为师生们动情地讲述了品牌的故事渊源:它始于三十年前,云南大学四位年轻人对这条千年古道的定义与推广。今天,「茶马古道」品牌正是秉承了这份云大学脉与乡建精神,用当代的创意和热情,让古老的驮铃声在现代社会重新回响。在走访三家不同定位的门店时,李主理人的讲解仿佛一位创作者在介绍自己心爱的“孩子”。她对每一件产品的创作故事、市场反馈和销售数据都如数家珍。

「茶马古道沙溪之眼」店内拍摄

三、合作成果:从创意到市场的实践桥梁

此次深度交流的直接成果,是「专业考察课程组」与「茶马古道」品牌共同发起的专项设计赛事。在院长助理黄功翔老师的带队推动下,双方达成了以实战为导向的合作共识。赛事特别设立 了俩个奖项:

“新锐奖”与“一等奖”

获奖作品不仅将获得奖金与双认证证书,更将进行版权登记并签约量产,直接入驻「茶马古道」品牌门店销售。这标志着同学们的课堂创作将有机会直面真实市场,真正实现从灵感到价值的完整旅程。

专业考察课程组教师与茶马古道探讨赛事内容

PART 02

白族民俗考察:

在喜洲,看见传统的视觉密码

在喜洲古镇,师生团队围绕白族建筑、民俗与民艺展开系统调研,重点关注传统视觉元素在现代设计中的转化可能。我们走访了典型白族民居——严家大院,记录其木雕、石雕与砖雕的纹样与工艺。门窗上花鸟人物、几何装饰,寄托吉祥寓意;墙面砖刻则讲述民间故事与自然意象,成为白族审美与生活哲学的视觉见证。随后,师生体验了三道茶仪式,品味“一苦二甜三回味”中蕴含的生活哲理,并观摩了白族服饰。服饰上鲜明的色彩搭配与精细刺绣,展现出民族审美与手工艺的完美结合。在匠志集·大理民艺中心,我们重点关注了甲马版画。这一传统木刻艺术线条粗犷、构图简练、色彩鲜明,题材涵盖神话传说与日常生活,极具视觉张力与文化厚度,为当代设计提供了丰富的灵感来源。

品味“一苦二甜三回味”三道茶

师生团队走进周城璞真扎染坊与双廊古镇,围绕白族扎染技艺展开深度体验与创作实践。同学们亲手完成从捆扎到染色的全过程,在布帛间感受蓝白交融的天然肌理与视觉韵律。教师引导大家在尊重传统的基础上,探索如何将扎染的图案语言与色彩系统转化为现代设计元素,启发学生在纺织品设计、品牌视觉等方向展开创新思考。

PART 03

校际交流动态:

赴丽江师范学院,共话艺商

融合之路

在云南考察的学术行程中,师生团队前往丽江师范学院,开展了一场富有深度的校际交流。本次活动作为《专业考察》课程的重要环节,通过专题讲座、工作室参观与主题教育,拓展了师生对“艺商融合”与民族文化传承的认知边界。

在学院领导的陪同下,师生一行先后参观了“丽江市张桂梅师德教育馆”与“滇西北民族艺术传承基地”。在师德教育馆中,学生代表动情讲述张桂梅校长的感人事迹,令在场师生深受触动。随后走访民族艺术传承基地与多个教研工作室过程中,和爱东院长介绍了学院在民族文化艺术传承中的“五化路径”——作业作品化、作品产品化、产品商品化、商品市场化、市场国际化,展现了一条从课堂学习到社会输出的完整教育链条。

丽江市张桂梅师德教育馆

丽江师范学院艺术学院院长和爱东教授

交流伊始,丽江师范学院民族研究中心副主任潘宏义教授以《艺商融合——从灵感到价值的视觉之旅》为题展开讲座。他从理论脉络、案例解析到实践策略,系统阐释艺术与商业融合的多元路径,强调“艺术可消费,商业有灵魂”的共生理念。

PART 04

村落记忆现场:

拉市海恩宗村,指尖触摸

纳西文化

车行过蜿蜒的山路,拉市海的波光在云隙间忽隐忽现。当团队踏进恩宗村艺术馆的那一刻,时间仿佛缓缓慢了下来。在这里,学习不再是课堂里的讲述,而是指尖与自然材料的真实触碰。同学们亲手捞起纸浆,制成带有叶脉的手工纸,每一张都承载着纳西人对自然的理解与尊重。提笔蘸墨,学写东巴文字,那些如鸟如兽的笔画,不只是符号,更是一个民族看待世界的眼睛——山、水、爱、家,皆在弯折起伏间活了过来。

体验非遗制作纸浆过程

最动人的,是揉捏月饼的那个午后。面粉、红糖、酥油,简单的原料在我们手中逐渐成型。村里的阿婆笑着指点,说月饼上的纹样是纳西人世代相传的祝福。当香气从灶间飘出,我们忽然懂得:所谓文化传承,从来不是宏大的概念,它就藏在一张纸、一个字、一块饼的温度里。离开时,每个人手里都多了一叠自造的纸、一幅稚拙的东巴字、几枚刚烤好的月饼。但我们带走的,又何止这些?那是一整个下午的纳西生活,是拉市海的风吹过院落时,悄悄种进我们心里的、关于美与传承的答案。

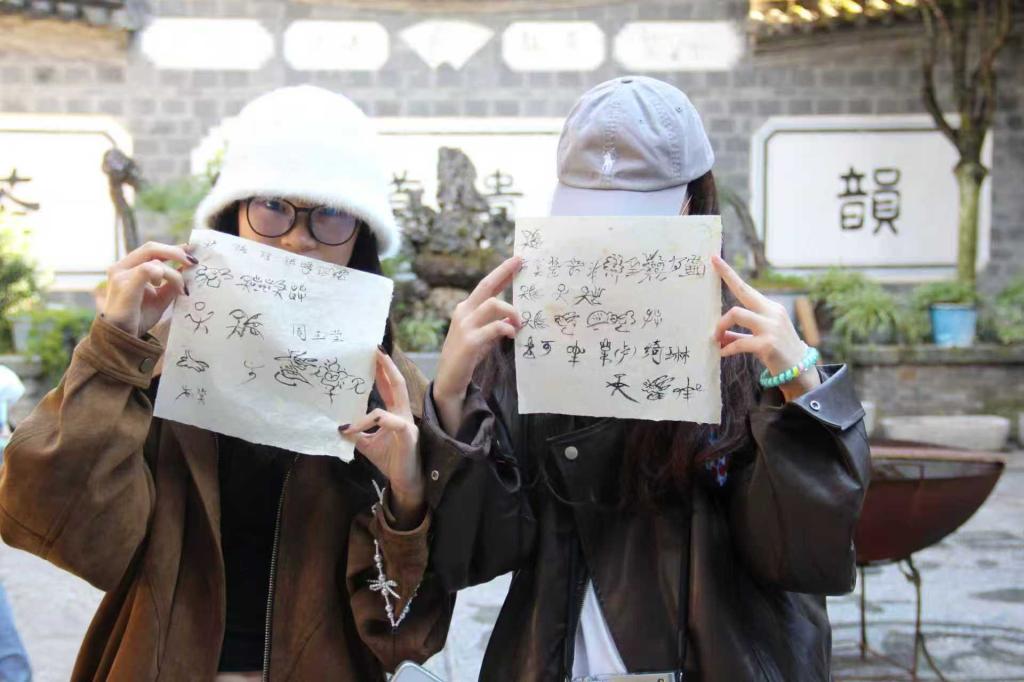

学习非遗东巴文字过程

体验做月饼的过程

PART 05

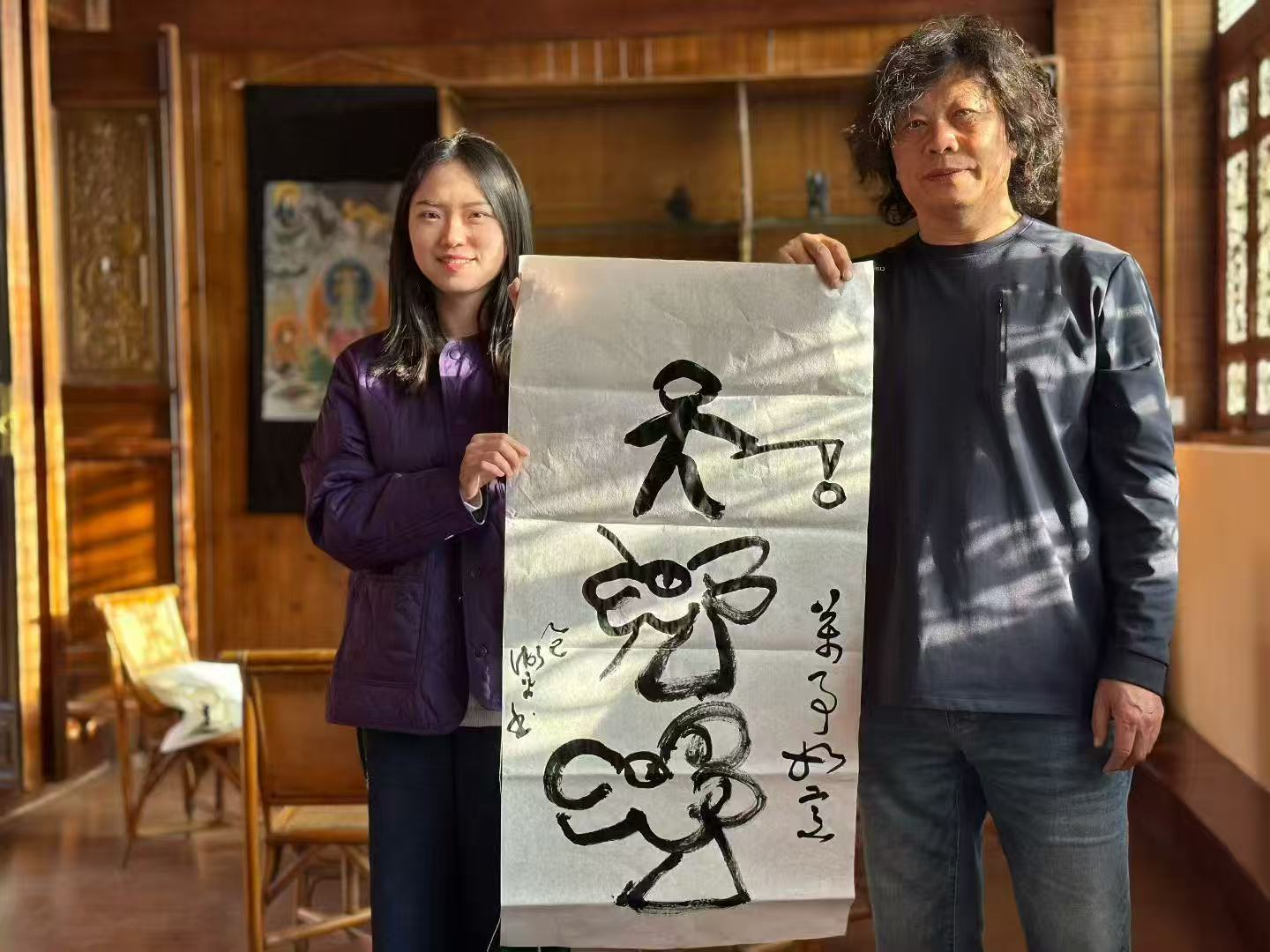

与周卫平教授共探设计教育的

深度与边界

作为本次专业考察的学术升华环节,师生团队与知名学者周卫平教授展开了一场关于设计教育与文化创新的深度对谈。周卫平教授从设计教育的本质出发,指出在技术迭代加速的今天,设计学科更应坚守人文内核。他强调:"设计的价值不在于追随潮流,而在于发现问题、定义价值的能力。在云南这样文化积淀深厚的土地上,同学们更应学会倾听土地的声音,理解纹样背后的文化叙事。" 在交流环节,周教授还分享了其对设计教育改革的独到见解。他特别强调设计思维培养的重要性,提出"从解决问题到定义问题"的教学理念,鼓励学生在掌握专业技能的同时,培养跨学科视野和社会责任感。

PART 06

课程中期汇报

PART 07

云南考察影像集

十二天的云南考察,是一段从课堂走向田野的视觉征程,更是一场从理论到实践的设计对话。

从大理白族的扎染纹样,到沙溪古镇的文创实践;从丽江师院的艺商融合,到恩宗村里的纳西记忆——我们走过的不只是一条地理路线,更是一条文化感知与设计思考的成长路径。

在喜洲,我们读懂建筑雕刻中的吉祥寓意;在周城,双手浸染间领悟蓝白之美;在沙溪,与主理人对话文创的温度与力量;在丽江,从“艺商融合”中看见设计的广阔可能;最后在拉市海畔,一张纸、一个字、一块饼,让我们触摸到文化最本真的质地。

这趟旅程教会我们:设计从来不止于纸面。它生长在扎染的褶皱间,镌刻在东巴的文字里,流淌在茶马古道的驮铃中。当传统遇见当代,当手艺连接市场,当课堂拥抱田野——设计,便成为连接过去与未来的桥梁。愿这次云南之行所收获的视野、思考与感动,能融入每一位学子未来的创作。让我们带着云南的温度,在更广阔的设计天地里,继续书写属于这个时代的视觉故事。